Открытие Великого Сибирского пути

Великий Сибирский путь, как определил его один из российских историков, сыграл большую роль в судьбе России. Именно во многом благодаря пути широтно соединяющего Северную Евразию, сложилась и крепла Россия (Кылзасов Игорь. 2007, 63).

Широтный путь, в целом проходивший по степи и границе лесной зоны, с момента появления колесных повозок и верхового коня приобрел определяющее значение для всей последующей истории общеевразийских культурных и политических связей. Науке еще предстоит выяснить периодичность и интенсивность его действия на разных исторических этапах, определить основные трассы и ответвления, со временем все больше охватывавшие и степные, и таежные пространства (там ж).

Он оказался тем становым хребтом, который создал и до сих пор удерживает богатырское тело России. Был и останется евразийскими весами ее истории (там ж, 67).

Я не ставил перед собой такой задачи, но в силу внутренней логики моих исследований я пришел к результату из которого следует, что россияне благодаря судьбе должны знать первооткрывателей этого пути, но они отнюдь не были их соотечественниками.

В процессе поисков древней англосаксонской топонимии мною было установлено, что большая ее часть находится в Восточной Европе и при этом одно из ее скоплений приходится на территорию бывшего Ростово-Суздальского княжества и в ближайшем соседстве (см. карту Google ниже). Этот и другие факты дали основание предполагать, что середине I тыс. н.э. англосаксы заложили основы российской государственности. Однако не было в летописях никаких упоминаний о присутствии в княжестве народа, значительно отличающегося от остального населения по языку. Конечно, англосаксов не было много, они составляли только правящую верхушку племенного союза известного в истории под именем мурома. Там не менее, трудно предположить, что они бесследно растворились среди местных финно-угров и прибывающих сюда позднее славян. Не делая определенных предположений, а лишь продолжая поиски англосаксонской топонимии, я заметил, что некоторым названия европейских населенных пунктов имеют дублеты в Сибири и на Дальнем Востоке. После расширения области поисков за Урал, оказалось, что это не случайность, а определенная закономерность. Обнаруженные новые англосаксонские топонимы растянулись полосой от Урала до Приморья. Именно это послужило толчком к попытке воссозданию начала освоения Сибири.

Область Верхней Волги, заселенная англосаксами, была, по выражению С.М. Соловьева, «государственным ядром» России, однако для создания государства она была подготовлена наилучшим образом в экономическом, но не в политическом отношении. После вхождения Ростово-Суздальской земли в состав Киевского государства местная племенная верхушка не могла противостоять натиску киевской власти. Благодаря опыту государственного строительства, приобретенному при тесных контактах с Византией, в Киеве установилось династическое правление людей, понимавших значение экономического преобладания для политического господства. Используя дипломатию и военную силу, киевские ставленники стремились прибирать к своим рукам капитал, накопленный в Ростове и Суздале местной знатью во времена расцвета торговли со странами Арабского халифата. Основным предметом торговлм были невольники из числа автохтогнного населения и пушнина. Как можно будет видеть далее, привеженность к торговым операциям была отличительной чертой англосаксов.

В качестве опорного пункта в обретенной земле князь Владимир Мономпх заложил на Клязьме город Владимир, со временам превратив его в крепость. Политика Андрея Боголюбского, укрепившегося на княжение во Владимире после Юрия Долгорукого и нуждавшегося в средствах для строительства других городов, вызвала большое недовольство местных бояр, и в частности, из англосаксонского рода Кучковичей. Их борьба с князем закончилась его убийством в 1174 г. Можно предполагать, что после такого исхода анлосаксы сочли за лучшее мигрировать за Урал, опасаясь мести многочисленных родственников князя. Однако в середине 12-го века они уже должны были быть за Байкалом, поскольку Ченгисхан (ок. 1155 или 1162 — 1227) был по проихождению англосаксом (см. Англосаксы в судьбе Чингисхана). Следовательно, часть англосаксов перешла за Урал значительно раньше конфликта с Андреем Боголюбским. Однако контакты между англосаксами по обе стороны Урала сохранялись, и те из них, которые остались в Европе, назыввали своих зауральских соплеменников sibber от др.-англ. sibb "род", "племя". От этого слова и произошло название Сибири.

На левом берегу Волги существововало государство Волжская Булгария, население которой состояло в основном из чувашей и татар, но правящей верхушкой были англосаксы. Отношения Владимирского княжества с Волжской Булгарией затруднены тем, что политическую историю Булгарии в XII–XIII вв. освещают только русские летописи, а их сообщения очень скудны. Извествно, что в 1107 г. булгары напали на Суздаль, что, возможно, стало причиной заложения Владимира на пути вторжения булгар по Клязьме. С этого времени сообщения о их походах выглядят сомниельными, в то время как Юрий Долгорукий в 1120 году осуществил на булгар поход как "державное меропирятие". Его сыновья Андрей и Всеволод продолжили его деятельность в серии походов с 1164 года по 1205 гг..(Кузнецов А.А. 2020, 28-29) Все это свидетельствует об существовании издавна глубокой вражды между формировавшимся русским княжеством и Волжстой Булгарией, которая и опредлила исход англосаксов за Волгу.

В процесе утверждения государства англосаксы основали по берегам Камы и до Урала многочисленные поселения, которым давали свои названия, и они сохранились до сих пор. Англосаксы с обоих берегов Волги вели торговлю со странами Арабского халифата. В поисках более дешевых источником пушнины они переходили за Урал и приносили туда свою культуру.

В средневековье на севере Западной Сибири была распространена нижнеобская культура. К настоящему времени установлены такие хронологические рамки ее развития:

- карымский этап (IV – VI вв.);

- зеленогорский этап (VI – VII вв.);

- кучиминский этап (VIII – IX вв.);

- кинтусовский этап (IX – XII вв.);

- сайгатинский этап (XIII-XVI вв.).

(Гордиевнко А.В. 2017, 184)

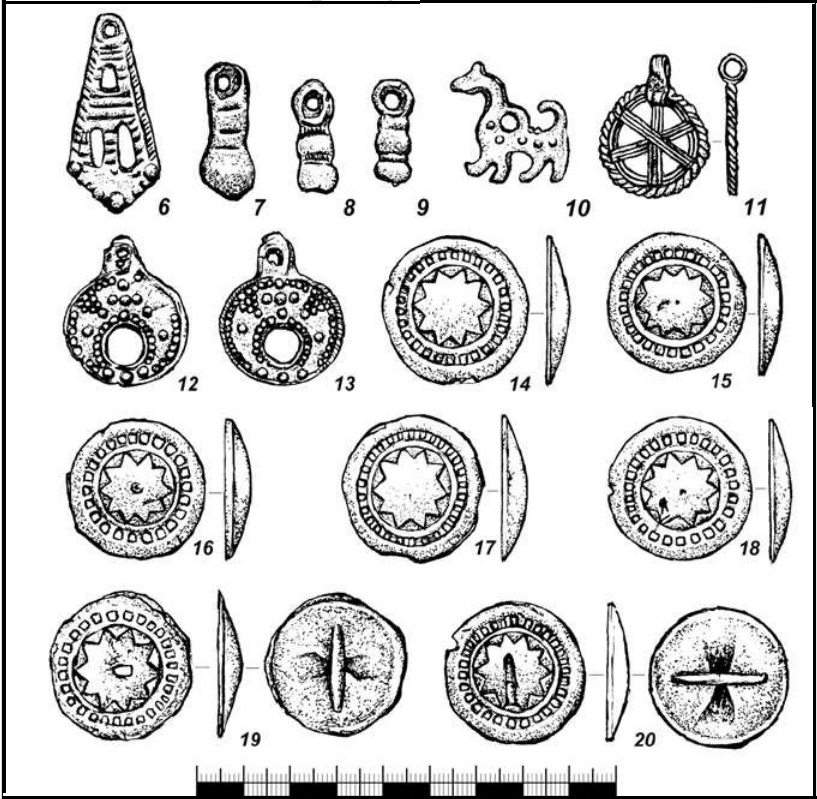

Темп развития культуры таков, что появление в ней новых компонентов следует связывать с влияним мигрантов. В таком случае, англосакы должны были принимать участие в формировании еще недостаточно изученного кинтусовского этапа, существовавшего на территории Сургутского Приобья. Наиболее детально исследованным памятником этого этапа является в значительной степени разграбленный в течение десятилетий сложный многослойный комплекс Кинтусовское-4. Ое включает в себя городище, поселение и могильник (Коноваленко М.В., Балуева Ю.В. 2017.). Судя по уровню металлообработки и качеству керамики, творцами артефактов из могильника Кинтусовское 4/3 были люди более высокой культуры, чем автохтонное население, состоявшее из оленеводов, охотников и рыбаков (см. иллюстрации ниже). Художественная ценность изделий объясняет популярность памятников среди черных археологов. Часть утраченных артефактов была из серебра, о чем свидетельствуют оставшиеся отдельные находки.

Могильник Кинтусовское 4/3. Погребение 60. Фрагмент иллюстрации (там же, Ил. 19, стр. 114).

Бронзовые изделия (6 – подвеска лапчатая; 7-9 – привески грушевидные; 10 – подвеска коньковая; 11 – подвеска круглая; 12-13 – подвески-лунницы; 14-20 – пуговицы-нашивки).

Кинтусовский этап представлен материалами около 30 памятников, состоящих из 13 городищ, трех поселений, четырех селищ и шести могильников. Практика строительства и расположение городищ на том этапе отличаются от предыдущих, поселения имеют более крупные размеры, могильники также отличаются своими особенностями, в частности в погребениях появляется керамика, присутстувающая в 80% могил. Среди общей массы появляютя погребения воинов с разнообразным оружием (мечи, сабли, боевые топоры, оборонительно снаряжение), что особенно отличает кинтосовский этап от предыдущих (Гордиевнко А.В. 2017, 184-187).

В 2006 г. житель поселка Барсово Сургутского района в пойме реки Оби нашел серебрярый кувшин и передал его в дар Сургутскому краэведческому музею (Карачаров К.Г. 2019, 56).

Справа: Общий вид кувшина. Фото из (там же Рис. 2).

Место находки было обследовано, но других археологических предметов поблизости обнаружено не было. Кувшин выполнен из серебра и спаян из нескольких деталей. При изготовлении использовались такие технические приемы: литье, пайка, чеканка, золочение, чернение. Аналогией к кувшину может служить византийский кувшин из деревни Перещепино (Украина) датированный 592-602 гг. Изучение декора сургутского кувшина дало основние сравнивать его оформление с кружкой, найденной в 1889 году в деревне Плеханова Соликамского района Пермской губернии. Находятся также другие аналогии. Карачаров пришел к выводу, что кувшин был изготовлен в Константинополе в X-XI и попал на Среднюю Обь еще в XI веке (там же, 84-90). Можно предполагать, что предмет был из числа многих, похищенных при раграблении памяников Кинтусовского этапов любителями легкой наживы.

Украшения и предметы быта кинтусовского времени. Фрагмент иллюстрации (там же, рис. 7, стр. 197).

Значительно больше свидетельств, чем в археологии, о присутствии англосаксов в Сибири можно найти в топонимии. Направление поиска топонимов обозначили известные Восточной Европе названия, уже признанные англосаксонскими, такие как Марково (семь случаев), Маркова (два случая), Фирсово (три случая), Ахтырка, Фирстово, Фофоново, Чурилово (см. The Complete List of Anglo-Saxon Place Names in Continental Europe). Сразу за Уралом обнаружено скопление "темных" топонимов, которые с разной степенью вероятности могут быть истолкованы с помощью древнеанглийского языка:

Верхний и Нижний Тагил на реке Тагил в Свердловской области – др.-англ. tægel "хвост".

Сосьва, два поселка в Свердловской области и один в Березовском районе Тюменской обл., несколько рек того же названия – др.-англ. sūsl "беда, мученье", wā "несчастье".

Пуголь, бывшая деревня на реке Конде, лп Иртыша – др.-англ. fugol "птица".

Фирсово, села в Режевском городском округе Свердловской области и в Первомайском районе Алтайского края – др.-анг. fyrs "дрок" (растение Genísta).

Четкарино, село в Пышминском городском округе Свердловской области – др.-англ. ciete "халупа, хибара" carr "камень, скала".

Миасс, город в Челябинской области – др.-анг. meos "болото".

Чурилово, деревня в Красноармейском районе Челябинской области – др.-анг. ceorl «человек, крестьянин, муж», которому в современном английском языке отвечает churl «грубиян, деревенщина».

Марково, деревни в Увельском районе Челябинской области и в в Куйбышевском районе Новосибирской области, села в Кетовском районе Курганской области и в Заводоуковском районе Тюменской области – др.-англ. mearc, mearca "граница", "знак", "округ", "обозначенное пространство".

Шадринск, город в Курганской области – др.-анг. sceard "увечный, щербатый" при метатезе согласных.

Большая Рига, село в Шумихинском районе Курганской области – др.-анг. ryge "рожь".

Тюмень, областной центр – др.-англ. Tīw, германский бог войны и mǣnan "означать", "объяснять", "соединять".

Вагина, деревня в сельском поселении Юрминское Тюменской области – др.-англ. wagian "двигаться, трястись".

За Тюменью полоса англосаксонских топонимов тянется по границе леса и степи и, очевидно, маркирует удобный путь для продвижения далее. Наиболее уверенно можно говорить о следующих топонимах в направлении с запада на восток:

Резанова, деревня в Викуловском районе Тюменской области – др.-англ. rāsian "изучать, иследовать".

Фирстово, село в Большеуковском районе Омской области – др.-анг. fyrst "первый".

Атрачи, село на берегу озера того же названия в Тюкалинском районе Омской области. – др.-англ. ātor, ætrig "яд, токсин", cio "галка".

Ингалы, село в Большереченском районе Омской области – др.-анг. Ing "имя бога", āl "огонь".

Ахтырка, деревня в Венгеровском районе Новосибирской области – др.-анг. eaht "совет, обсуждение", rice "власть, правительство, господство".

Англосаксонская топонимия в Азии

Территории Пелымского княжества и Даурии тонированы розовым цветом.

Масштаб карты не позволяяет подать названия всем оозначенным топонимам. См. Google My Maps

Англосаксонским первопроходцам было значительно труднее, чем русским казакам, отправлявшихся на завоевание Сибири, и их продвижение по напраdлению к Байкалу могло занять несколько столетий. Еще на рубеже 17-18 веков "весь путь от Москвы до Амура продолжался три сезона, либо две зимы и одно лето, либо два лета и одну зиму… и все это из-за бездорожья" (Витсен Николаас. 1705). За время длительной миграции численность англосаксов должна была значительно увеличиться. В каждом вновь созданном городке мигранты оставляли небольшой гарнизон, который с течением времени растворялся позднее среди пришлого славянского населения. Предками англосаксов могут быть чалдоны – коренное население Сибири европеоидного облика. Они сохранили предания о своем поселении в Сибири еще до появления Ермака и его последователей. Происхождение их названия остатся неясным, но удовлетворительной этимологии оно не имеет. В таком случае можно предложить для толкования др.-анг. đearl "сильный, крепкий" и don "делать" при таком фонологическом развитии: th → tš → č. Чалдоны давно перешли на русский язык, но какие-то англицизмы могли в своей речи сохранить.

Автохтонное население Сибири включало в себя большое множество народов, среди которых англосаксы были весьма немногочисленны, но не могли остаться незамеченными в силу своей самобытности. Протопоп Аввакум (1620-1682), изучая в ссылке состав населения Сибири, оставил такую картину:

В том же Сибирском царстве живут люди розноязычни. Первия Татаровя, также Вогуличи, Остяки, Самоедь, Лопане, Тунгусы, Киргизы, Калмыки, Якуты, Мундуки, Гвиляги, Гарагили, Имбаты, Зеншаки, Сымцы, Аринцы, Моторцы, Тогинцы, Сиянцы, Чаландасцы, Камасирцы, и их много разноязычных людей в том великопространном сибирском царстве…(цитируется по Алексеев М.П. 1932, L).

Среди перечисленных народов с чалдонами можно связывать упомянутых чаландасцев, но есть и другие сведения о составе населения Сибири, в частности, в работах западноевропейских авторов. Наиболее ранней работой является пересказ сообщений московского посланника к римскому папе Дмитрия Герасимова, сделанный Павлом Иовием и опубликованный в 1525 г. Значительно больше сведений о Сибири можно найти в "Записках о Московии" дипломата Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна (1486-1566), дважды побывавшего послом в Москве. Эти первые сведения скупы и переполнены вымыслами и фантазиями информаторов, но анализ может выявить в них рациональное зерно. В первую очередь следует обратить внимание на названия народов, расшифроваеми при помощи древнеанглийского языка. Ими могут быть неоднократно упоминаемая Герберштейном пара грустиновцев и серпоновцев. Для название первых подходит др.-англ. grist "помол", "зерно для помола". Серпоносцев же можно связывать с сетрапонами, упоминаемыми Павлом Иовием (там же, 96), и тогда их название можно понимать как "грабители" (др. англ. set "место" (поселения) и riepan "грабить". Несмотря на то, что эти люди имеют дикий характер и свирепый вид, они занимаются торговлей и скупают жемчуг и драгоценные камни у приезжих купцов, прибывающих из южных стран (там же, 104). Такая характеристика отличает их от большинства населения Сибири.

Изучая возможность присутствия англосаксов в Сибири по историческим источникам, я познакомился с работой русско-немецкого историка Г.Ф. Миллера (Gerhard Müller; 1705 –1783) в двух изданиях (Миллер Г.Ф. 1750 и 1938 гг.), предполагая, что во втором издании что-нибудь может быть опущено. Пребывая на русской службе, Герхард Миллер совершил путешествие по Сибири и для своей работы собрал обширный материал. Немало строк посвятил он Пелымскому княжеству, существовавшемe до конца XVI в. на месте скопления англосаксонской топонимии вокруг города Тюмени. Если уже в Европе в результате саморазвития не возникло ни одного государства (Шувалов П.В.2012, 278), то не могло это тем более произойти в Западной Сибири, которую заселяли отсталые в социально-экономическом отношении обско-угорские племена. Хотя о них у Миллера были свои представления, соответствующие тому времени. Он упоминает о походе против вогулов русских воевод во главе войска в составе "4024 дворян и детей боярских". Принимая во внимание численность народа манси, которым теперь именуются прежние вогулы, которая не превышает 10 тыс. человек, в 1499 году, когда имел место поход, их должно было быть значительно меньше даже с учетом женщин и детей. Очевидно сознавая невозможность выставления вогулами равносильного русским войска, Миллер пишет:

Вогулы были в те времена более отважными и воинственными, чем в настоящее время, и доставляли много беспокойства первым русским поселенцам в Пермской земле. Весьма возможно, что первый поход имел своей целью скорее усмирение, чем полное покорение этого народа (Миллер Г.Ф. 1938, 203.)

Другие путешественники, посланники Петра Первого в Китай в 1692-95 годах, хорошо познакомившиеся в дороге с вогулами, описывают их обычаи и образ жизни таким образом, что кажется невероятным, чтобы этот народ мог быть ранее настолько отважным и воинственным, чтобы осуществлять военные походы (Идес Избрант и Бранд Адам. 1967, 71-77). Нет сомнения, что сопротивление русским под именем вогулов оказывал какой-то другой народ.

Далее Миллер пишет, что во время похода "были взяты многие городки, т.е. небольшие укрепления или обнесенные тыном места, где они жили, было убито и взято в плен много людей, а самые знатные, называвшиеся у них князьями, приведены в Москву" (там же, 203-204). Такая информация уже никак не может относиться к кочевникам. Возможно, вогулы видели опасность в продвижении русских в Сибирь, но они не могли не осозновать невоможность предотврашения такого вторжения. Поскольку манси себя вогулами не называли, можно предполагать, что это название им присвоил другой народ. Предполагается, что этот этноним происходит из ханты uoγal, но что означает это слово, неизвестно (Фасмер Макс. 1964, 330.). Если же поискать ему соответствие в древнеанглийском языке, то можно найти др.-англ. wōgian "свататься", "жениться", oli "оскорбление", "презрение". Анлосаксы могли брать в жены мансийских женщин, но это считалось позорным. Так мы приходим к заключению, что Пелымское княжество могли основать англосаксы. Это предположение подтверждается именами некоторых его князей, которые могут быть расшифрованы при помощи древнеанглийского языка:

Аблегирим – др.-анг. abal "власть, сила", grimm "ужасный, страшный, жестокий".

Таґай – др.-анг. teage "путы, кандалы".

Таутий – др.-анг. deađ "смерть".

Топоним Пелым довольно паспространен в Уральском регионе, где в Свердловской области имеются село и исторический город Пелым, в Пермском крае – еще одно село, река Пелым впадает в Тавду, лп Тобола (бассейн Оби) и несколько других. Это название можно связывать с др.-анг. fell "мех" и ymb "вокруг". Такое толкование подтверждается названием поселка Пуксинка на берегу Пелыма – ср. др.-анг. fox "лиса". Основу экономики княжества должны были составлять составлять меха как предмет торговли, отраженный в названии деревни Нихвор от др.-анг. neahhe "достаточный, обильный" waru "товар".

О способе торговли анлосаксов с аборигенами говорит происхождение д.-англ. mangian "торговать". Предполагается, что это слово было заимствовано из латинского, в котором имеется mango, -ōnis "мошейничающий купец" (Holthausen F. 1974, 214). Однако приведенные в этимологическом словаре латинского языка родственные этому слову слова имеют значение "обман", "хитрость", "коварный", "искусственный", "делать хорошим" и выводятся из и.-е. *mang- (Walde Alois, Dr. 1910, 461). Со своей стороны Ю. Покорны, прибавил к этим значениям "хороший", "милый", "полезная вещь", "счастье", "волшебное средство", приводя примеры из разных языков, а исходным считает и.-е *meng- (Pokorny J. . 1949-1959, 731). Как видим, отношение к торговле имеет только латинское слово, причем с определением "мошеннический". Так же понимали торговлю и англосаксы, используя древнее индоевропейское слово, ни в коем случае не зная латыни.

Предполагаемое месторасположение Пелымского княжества богато на археологмческие памятники. Их четкой классификации нет. Нет и доступных крупномасштабных географических карт, на которые можно было бы нанести те памятники, о которых упоминается в литературе. Они в основном расположены в бассейне реки Конда, лп Иртыша. В нижнем ее течении омечено 18 археологическиз объектов. Они расположены по берегам малых рек, левых притоков Конды Большая Сага, Ягатка, Мордъега, Пугольская (Собольникова Т.Н. и др. 2017, Собольникова Т.Н., Кузина А.В. 2018.). Описание состояния одного их изученных объектов таково:

В настоящее время остатки домов практически не видны. Место бывшего поселения сильно заросло березняком, а также малиной, шиповником, крапивой. Тем не менее, лес до сих порхрани следа человека: оставленную хозяйственную утварь, деревынные фундаменты домов и остатки кирпичных клвдок от печей (Собольникова Т.Н. и др. 2017, 147).

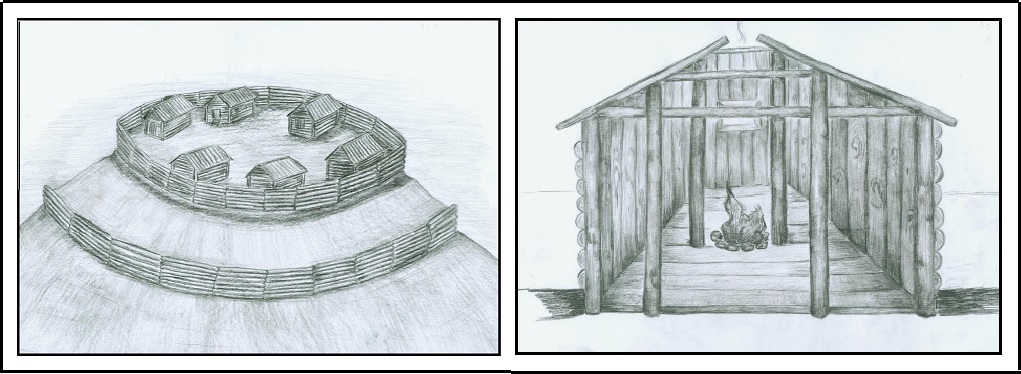

В фольклоре хантов и в письменных источниках XVIII – начала XX вв. используется используются понятия «городок», «город», «богатырское место». Это были укреплённые рвом, валом и частоколом пункты, в которых жили местные правители. Миллер описывал эти городки, а путешественники конца XIX в. утвержжали, что такие городища существовали во множестве по Конде и ее притоках, а население в этом крае было значительно гуще, нежели в их время (Собольникова Т.Н., Кузина А.В. 2018, 756). В Книге Большому Чертежу приводятся такие названия укрепленных "городков" в Нижнем Приобье: Чемаш, Шеркар, Нецгаркор, Курмыш-Юган, Атлым, Карымкар, Емдыр, Калым, Обской Большой (Абакумова О.С. 2018, 533). Росийские историки такое обилие средневековых городков объясняют существованием политических обществ хантов (Собольникова Т.Н., Кузина А.В. 2018, 757), но не объясняют почему так катасторофически сократилось население края. Хотя, если задать вопрос "Кто на самом деле покорил Сибирь?", в поисковой сисеме Google можно найти альтернативный ответ. Пока продолжающиеся раскопки дают материал для реконструкции и планировки, отдельных сооружений городков. Подробно это сделано для городища Ендырское I, или городка Эмдер (Абакумова О.С. 2018).

Реконструкция "городка" Эмбер.

Слева: Общий вид, справа: жилища. Выполнена автором. Иллютрации из (Абакумова О.С.. 2018, Ил 1 и 2, стр. 536).

Конструкция жилищ говорит о том, что они были построены автохонами. Несомненное присутствие англосаксов в этих краях только ставит вопрос об их отношениях с местным населениемю. Очевидно, оборонительные сооружения городков были вызваны необходимостью защищаться от пришельцев. Отсутствие следов присутствия англосаксов во время путешествия Миллера говорит о том, что они ассимилировались среди русских. Хотя, если принять по внимание цитирувемое сообщение В.Н. Пигнатти о том, что "когда русские пришли, богатыри ушли в землю и оставили остяцкий народ" (Собольникова Т.Н., Кузина А.В. 2018, 761), можно предполать, что англосаксы, принимавшиеся хантами за богатырей ушли от русских далее на восток.

Столицей Пелымского княжества была Тюмень, что следует из ее названия. Однако ко времени взятия города Ермаком в 1581 году "без особых затруднений" он уже принадлежал татарам и имел название Чимги. (Миллер Г.Ф. 1938, 222). И во время движения его войска вогулы вели себя мирно, но казаки, запасаясь у них продовольствием, обирали их совершенно, что не могло не вызвать неудовольствия. Объеденяясь с татарами они организовали было отпор, но, видимо, силы были неравны. Пока Ермак воевал с Кучумом, вогулы, очевидно, уже давно оттесненные татарами в верховья Тавды, дважды нападали на владения Строгановых по реке Чусовой (там же, 237). Поскольку вогулами все последующее время назывались манси, то это название перешло к ним от англосаксов, которые могли лишь организовывать подобные военные акции. Можно предполагать, что какое-то время существовал симбиоз англосаксов и манси. Его следы должны остаться в мансийском языке. О количестве англосаксов и их дальнейшей судьбе судить трудно.

Освоение Россией Сибири в 17-м в. проходило на удивление очень быстро. После похода Ермака в 1581-1585 гг. прошло всего около десяти лет, и уже почти за две тысячи километров от Урала был заложен город Томск, ставший вскоре стратегическим и военным центром. Преодоление такого огромного расстояния по бездорожью было бы совершенно невозможно без использования водных путей, но реки Сибири текут в меридианальном направлении и не они способствовали осноению Сибири с запада на восток. Судя по топонимии, англосаксы двигались сухопутным путем, что представляло большие трудности при преодолении больших расстояний. Для облегчения продвижения на путях сообщения они вынуждены были устраивать небольшие поселения для обеспечения кратковременного отдыха путников и лошадей в ночое время и в непогоду, устранения технических неполадок и пр. Такие поселения со временем получили названия ям и оно совсем не тюркского происхождения, как принято думать, а развилось из др.-анг. hām "дом, жилище", "домашний очаг". Англосаксонскле происхоєждение слова подтвеждается маньчжурским словом гямун "почтовая станция". На таких станциях был небольшой обслуживающий персонал и они образовывали отлаженную систему, управляемую организовано. Такая практика распространилась по всей Сибири будучи позаимствованой многими народами. Оправдавшая себя организация передвижения заложила базу для колонизации Сибири и Дальнего Востока еще задолго до прихода русских. Конечно, где это было возможно и необходимо, водные пути использовались. Например, так могло быть на Оби, где местность вдоль берегов была благоприятной для проживания, а в недрах Салаирского кряжа таились несметные залежи природных ископаемых. Англосаксы основали здесь несколько поселений, которые существуют до сих пор, сохраняя свои исконные названия, иногда в несколько славянизированной форме. В их числе можно назвать такие:

Верх-Ирмень, село в Ордынском районе Новосибирской области – др.-англ. iermen "большой, сильный".

Шадрино, два села в Калманском и Целинном районах Алтайского края и деревня в Искитимском райне Новосибирской области – др.-анг. sceard "увечный, щербатый" с учетом метатезы согласных.

Тогучин, город, административный центр Тогучинского района Новосибирской обл. – др.-англ. toga "вождь", cynn, "семья, род, народ".

Салаир, город в составе Гурьевского муниципального района Кемеровской области – др.-англ. sala "продажа", iere, ōra "руда". В городе имеется горно-обогатительный комбинат, который производит золото, серебро, цинк, свинец.

Шанда, деревня в Гурьевском районе Кемеровской обл. – др.-англ. scand 1. "стыд, позор", 2. "жулик, обманщик".

Справа: Изображение совы. Рисунок с сайта Babyblog.

Барнаул, административный центр Алтайского края – др.-англ. byrne "кольчуга", ūle "сова". Оперение совы напоминает кольчугу (см. на рисунке справа). Очевидно в городе изготовлялись кольчуги типа "сова".

Скопление англосаксонских топонимов вокруг Барнаула говорит о том, что в верховьях Оби задержалась значительная часть англосаксов, но не меньше их двинулось к Енисею. Об их присутствии в верховьях этой реки свидетельствуют два села под уже упоминавшимся названим Шадрино и другие:

Туим, село в Ширинском районе Хакасии – др.-англ. twinn "двойной, двойники".

Большая Ирба, посёлок городского типа в Курагинском районе Красноярского края – др.-англ. ierfa, нем. Erbe "наследство".

Гагуль, село в Ермаковском районе Красноярского края – др.-англ. gāgul "горло".

Однако представляет собой большую загадку существование в 17-м веке на нижнем Енисее торгового центра под названим Мангазея, не имеющего толкования ни на русском, ни на языках других сибирских народов. Между тем, оно фонетически и по значению прекрасно объясняется при помощи др.-англ. mangian "торговать" и sǣ "море".

В предположении, что англосаксы могли спуститься вниз по Енисею до моря, была сделана попытка найти по его берегам другие топонимы, которые можно было бы расшифровать при помощи древнеанглийского языка. Эта попытка увенчалась успехом, были обнаружены такие топонимы:

Галанино, поселок в Северо-Енисейском районе Красноярского края – др.-англ. galan "петь".

Брянка, поселок в Северо-Енисейском районе Красноярского края – др.-англ. berian "голый, непокрытый" и –gē "область, местность", которое превратилось в суффикс –ка.

Вангаш, поселок в Северо-Енисейском районе Красноярского края – др.-англ. wang "равнина", asce "пепел".

Вельмо, посёлок в Северо-Енисейском районе Красноярского края – др.-англ. weolma, "выбор".

Сандакчес, посёлок в Туруханском районе Красноярского края – др.-англ. sand 1. "песок", 2. "берег", āс "дуб", "моноксил из дуба", ceosan "выбирать". Название говорит о том, что здесь плаватели выбирали деревья из которых можно было бы выдолбить однодеревки, на которых можно было бы продолжить плавание. Предыдущее название могло иметь ту же мотивировку.

Келлог, посёлок в Туруханском районе Красноярского края – др.-англ. ceol "корабль", lōg "место". Это название также свидетельствует в пользу плавания по Енисею.

Верхнеимбатск, село в Туруханском районе Красноярского края – др.-англ. imbe "рой пчел", āte "овес".

Игарка, город в Туруханском районе Красноярского края – OE ieg "остров", ear "волна". Название объясняется существованием здесь большого острова.

Слева: Остров на Енисее напротив Игарки.

О месте расположения Мангазеи имются разные свидетельства, но известно, что город с таким мже названием основали российские власти, и Миллер сообщает об этом следующее:

С городом Туринским в одно время (1600 г. – ВС) зачался и город Мангазея при реке Тазе следующим образом. Уже за несколько пред тем лет из Березова старались было проведывать лежащия оттуда к востоку места при реках Пуре, Тазе и Енисее. И понеже при реке Тазе нашли некоторой род самояди называемой Мокасе, то сие подало повод к названию тамошней страны по россыйскому произношению Мангазея. Сия страна наипаче была известна обывателям около рек Двины и Печеры живущим, как русским, так и зырянам, потому что они за соболиным промыслом и для торговли туда часто хаживали. И некоторые из них такую восприяли смелость, что с Самояди, будто бы они по Царскому указу посланы, тайно и ясак збирывали (Миллер Г.Ф. 1750, 372).

Таким образом, есть все основания полагать, что первоначально Мангазею вблизи моря основали англосаксы, но по каким-то причинам ушли из этих мест до прибылия русских, не оставив о себе дополнительных следов. Поскольку торговий центр уже был известен за пределами России, ему было оставлено привычное название. Англосаксы смогли уйти с Енисея потому, что открывалось более перспективное напраление колонизации по Амуру. Топонимия говорит об этом:

Бадарма, посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области – др.-англ. bād "дань, подать", earm "бедный, жалкий".

Седаново, посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области – др.-англ. seddan "насыщать".

Кадуй, деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области – codd "мешок, сумка", wæġ (англ. wey) "вес, груз".

Даур, село в Нижнеудинском районе Иркутской области – deor "зверь".

Зима, город в Иркутской области – др.-англ. sīma "полоса, лента, цепь".

Орлик, село, административный центр Окинского района Бурятии – др.-англ. orlege "битва, война".

Мандагай, участок в Черемховском районе Иркутской области – др.-англ. mann "человек, мужчина", deag "подходящий".

Иркут, река, левый приток Ангары, Иркутск, город – др.-англ. ear "волна", cuđ "верный, уверенный", "дружеский".

Байкал, озеро – др.-англ. wealca "волна", eall "всегда", "весь". Древнеаглийское происхождение подтверждает название семи сел Байкалово в России, также среди древнеанглийских топонимов.

В основанных англосаксами поселениях в первую очередь должны были оставаться семейные люди, а в дальнейший поход должны были двигаться не оберемененные семьями молодые люди. В походе в жены они могли брать дочерей туземного населения. Такое предположение подтверждается подобием як. d’axtar "женщина" и др.-англ. dohtor "дочь". Требуемые англосаксами на своем языке у якутов дочери понимались ими как женщины вообще. Что это слово вытеснило исконно якутское, может быть объяснено тем, что женитьбя англосаксов на якутках была массовым явлением. Между пришельцами и местными должны были установиться торговые отношения, о чем говорят соответствия як. soulta "цена" и англ. sold "проданный", як. čepčeki "дешевый" и др.-англ. ceap "торговля, цена" (англ. cheap "дешевый), як. tölöö "платить" – др.-англ. talian "считать". Можно предполагать, что в якутском языке сохранились также и другие заимствования из древнеанглийского.

Пришедшим в Забайкалье англосаксам природные богатства Даурии предоставили хорошие возможности для освоения этого края. Здесь они основали множество своих поселений, жители которых были объединены под властью племенной верхушки. С этим племенем мы связываем меркитов. По мнению Гумилева меркиты были ни монголы, ни тюрки и связывал их с одним из народов самодийской группы (Гумилев Л.Н. 1977, 74-116). Меркиты сыграли большую роль в судьбе Чингисхана (см. раздел Англосаксы в судьбе Чингисхана).

После победы монголов в войне с меркитами Даурия вошла в состав Монгольской империи, но, очевидно, представляла собой довольно независимую економическую и военную единицу и сохранялась таковой вплоть до прихода в Сибирь русских первопроходцев. В пользу такого предположения говорит то, что из построенного в 1616 году Енисейска отряд казаков под командованием Петра Бекетова был послан на разведку не в Даурию, а к Лене с предписанием закрепиться на ее берегах. Двигаясь вниз по течению реки, отряд достиг устья Алдана и в этих местах Бекетов в 1632 г. заложил Якутский острог. Для завоевания плотно населенной Даурии Москва еще не могла предоставить достаточных сил. Из числа возможных поселений, основанных англосаксами в Даурии, наиболее убедительную расшифровку названий имеют следующие:

Джида, село в Джидинском районе Бурятии. – др.-англ. giedd "пение, декламация".

Фофоново, село в Кабанском районе Бурятии – др.-англ. fā "цветной, пестрый", fana "ткань, полотно".

Селенга, село на берегу реки того же названия в Тарбагатайском районе Бурятии – др.-англ. syle(n) "болото, топь", -gē "округ".

Слева: Дельта реки Селенга

Маньч. сэлэнгэ "железный, чугунный" не подходит по смыслу для названия реки, но хорошее фонетическое соответстве заставляет сомневаться в его англосаксонском происхождении.

Усть-Брянь, село в Заиграевском районе Бурятии – др.-англ. bryne "огонь".

Кижинга, село, административный центр Кижингского района Бурятии – др.-англ. *cieging "званый" от ciegan "звать".

Даурия, историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области (Забайкалье и запад Приамурья) – др.-англ. deor "зверь", англ. deer "олень". Обитателей края называли даурами и даорами. (Витсен Николаас. 1705; Шренкъ Л. 1883. 163).

Хилок, город в Забайкальском крае – др.-англ. *hillock от hill "холм", англ. hillock "холмик".

Дульдурга, село в Дульдургинском районе Бурятского округа Забайкальского края – др.-англ. đylđ "терпеть", wœrig "усталость".

Чита, город, административный центр Забайкальского края – др.-англ. ciete "халупа, хибара".

Дауры занимались хлебопашеством, скотоводством, плавили серебряную руду, торговали с тунгусами и китайцами. У тунгусов они за хлеб получали собольи шкурки и продавали их китайцам, получая взамен шелковые ткани и другие товары (Шренкъ Л. 1883. 163).

Зная о богатствах Даурии и желая прибрать их к рукам, якутский воевода Петр Головин отправил на разведку в эту страну в 1643 г. хорошо вооруженный отряд под командованием Василия Пояркова. Прибыв в Даурию, разведчики увидели перед собой такую картину:

В долине Зеи – поселки дауров, поля и пашни. Дома в основном крепкие, просторные, с окнами, затянутыми полупрозрачной промасленной бумагой. Местные жители ходили в шелковых и хлопчатобумажных тканях китайского производства, получаемых в обмен на пушнину. Дауры занимались сельским хозяйством, имели пашни и много скота. Дань они платили маньчжурам (Баландин Рудольф Константинович. Сайт "100 великих экспедиций").

В действительности, дело могло идти не о дани, а о торговле, а скорее обмене товарами между англосаксами и жителями края, название которому англосаксы дали (ср. д.-англ. mangian "торговать и georwe "добрый, удачный, полезный, действенный" с метатезой согласных в этом слове). Англосаксонское происхождение названия Маньчжурии подтверждается характеристикой народа этой страны,

который говорил языком, отличным от соседственных племен Монголии, который принимал разные названия смотря по тому, какой род или глава племени из составляющих политический союз усиливался, в течении веков не один раз проявил себя на историческом поприще (Захаров И.И. 1875, I-II).

Дауры встретили незваных гостей враждебно и отказались платить ясак русскому царю. Возможно, предания сохранили память о конфликте интересов в Ростове и Суздале. Отряд Пояркова был вынужден покинуть Даурию. Спустившись вниз по течению Амура, неудачные разведчики достигли Охотского моря и, двигаясь вдоль его берега, подошли к устью реки Улья, а по ней вышли в бассейн Лены. В Якутск они вернулись через три года после начала экспедиции.

Рассказы путешественников о богатстве хлебородной Даурии побудили россиян отправить на ее завоевание новую более многочисленную и лучше вооруженную экспедицию под командованием Ерофея Хабарова. В 1649-1652 гг. он, действуя "огнем и мечом", опустошал Даурию и в конце-концов вынудил местных жителей покинуть свои места и искать нового счастья под покровительством маньчжуров. Из отчетов об экспедиции Хабарова Якутскому воеводе:

И плыли вниз по Амуру и плыли два дня да ночь, и улусы громили, все улусы, а юрт по штидесят и по семидесят в улусе, и мы в тех улусах многих людей побивали и ясырь имали, и плыли семь дней от Шингалу Дючерами, все улусы болшие юрт по семидесят и осьмидесят, и тут все живут Дючеры, а всё то место пахотное и скотное, и мы их в пень рубили, а жён их и детей имали и скот… [Цитируэтся по Забияко А.П. (Под ред.). 2017, 44-45].

Божиею милостию и государским счастьем, тех Дауров в пень порубили всех с головы на голову и тут на съёмном бою тех Даур побили четыреста двадцать семь человек больших и малых, и всех их побито Дауров, которые на съезде и которые на приступе и на съёмном бою, больших и малых шестьсот шестьдесят один человек… […] И тот город, государским счастьем, взят со скотом и с ясырем, и числом ясырю взято бабья поголовно старых и молодых и девок двести сорок три человека, да мелкого ясырю робенков сто осмнадцать человек, да коневья поголовья взяли мы у них Дауров больших и малых двести тридцать семь лошадей, да у них же взяли рогатого скота сто тринадцать скотин (там же, 50).

Хабаров описывает отношение казаков к дючерам, как в российских текстах назывались чжурчжэни. Этот народ неясного происхождения упоминается в китайских документах с X в. (там же, 39). Дауры появились на берегах Среднего Амура около XII-XII вв. Их этногенез остается дискуссионной проблемой. Они сохранились до сих пор и проживают в нескольких районах Китая. Их язык относится к монгольским, а по антропологическим данным они принадлежат к маньчжурскому типу (там же, 45). О внешнем виде давних времен точных сведений нет, но сохранились имена родовых вождей, князьков, которые можно толковать при помощи древнеанглийского языка:

Албаза – др.-англ. āl "огонь", beag "венок, корона",

Балдача – др.-англ. beald "смелый", "сильный", ciæ "галка", "сойка",

Бебра – др.-англ. befor "бобр",

Бомбогор – др.-англ. wamb, англ. womb "брюхо, тело", āgan "обладать",

Бонбулай – др.-англ. bōn "украшение", būla "украшение", "пряжка",

Гильдега – др.-англ. gield "служба", "жертва", "налог", "гильдия", ege "боязнь",

Гуйгудар – др.-англ. geogođ "юность",

Дасаул – др.-англ. dā "олень", sāwol "душа",

Доптыул – др.-англ. deop "глубокий", "высокий", walu "рубец", "возвышение",

Досий – др.-англ. dwæs "сумасшедший",

Кокорей – др.-англ. cucu "живой, подвижный", reo "дикий", "злой",

Колпа – др.-англ. cleopan "звать", "кричать",

Лавкай, наиболее влиятельный князь, обладавший большой властью – др.-англ. leaf "позволение", heah "великий", "важный", "великолепный",

Олгемзаwěl "хороший", "полный", "надежный", gieman "заботиться",

Толга – др.-англ. tulge "крепкий", "сильный",

Туронча – др.-англ. đuren "битый", ciæ "галка", "сойка",

Тыгичей – др.-англ. tyge "движение", "ход", scia "нога",

Чуронча – то же, что и Туронча,

Шилгеней – др.-англ. scealga "плотва", nē(o) "мертвец", "труп".

. Хабаров, несмотря на богатые подарки царю, по его же приказу за свои "подвиги" был бит кнутом, но все-таки оставлен на службе. Об опустошении казаками Даурии писали многие историки. В частности, Л. Шренк, имея свое мнение об этих событиях, ссылается на Георги (J.G. Georgi) и Риттера (Ritter) в таких словах:

Георги неоднократно говорит, что дауры, древние обитатели названного по их имени края, занимались здесь горным промыслом, пока, вследствие завоевания этого края русскими, не покинули его добровольно и не переселились в Китайскую империю, после чего горное и плавильное искусство в Даурии подверглось забвению. Риттер, очевидно того же мнения: он называет дауров "мирным, сведущим в горном искусстве культурным народом", который при первом нашествии диких казацких команд Хабарова и ее преемников, почти без сопротивления отступил из своих рудных гор, оставив за собой чуть не безлюдную пустыню, где уже в последствии русская горная промышленность вызвала местами вторичную колонизацию (Шренкъ Л. 1883. 167-168).

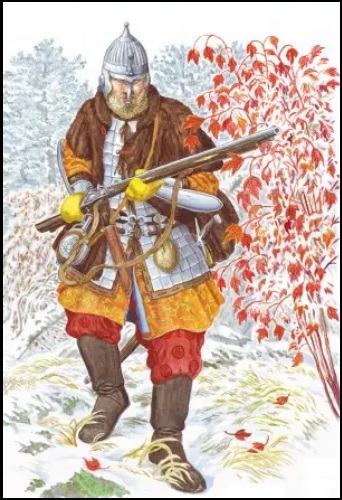

Справа: Казак Хабарова тяжеловооруженный. Историческая реконструкция [Забияко А.П. (Под ред.). 2017, илюстрации].

Первые российские "исследователи" Дальнего Востока вроде Пояркова и Хабарова не упоминали в своих отчетах о внешнем виде местного населения. Однако другой русский землепроходец Иван Москвитин некоторые сведения о даурах сообщил. Во время своего похода по Алдану к Охотскому морю он узнвл от своих проводников о существовании на Амуре бородатых дауров. Это может говорить в пользу их европейской внешности, поскольку в большинстве здесь проживают люди монголоидного типа, не отличающиеся густым волосяным покровом лица. Однако сввязыванию дауров с англосаксами мешает отсутствие какого-либо сходства между древнеанглийским и даурским языком, который изучали многие исследователи. Лично я проверил один из имеющихся словарей даурского языка (Поппе Н.Н. 1930), но ни одного даурского слова фонетически и семантически близкого древнеанглийскому, не нашел.

Тем не менее, знание даурского языка никому не помогло расшифровать названи родов или этнонимов дауров, которые были выявлены японскими и российскими исследователями. Их списки практически идентичны, они известны (Цыбенов Б.Д. 2012, 45). Я даю расшифровку даурских этнонимов, приведенных россиянами:

дагур – др.-англ. deor “животное”, англ. deer "олень".

оно – др.-англ. wœona “мысль”, "ожидание".

гобол – др.-англ. gafol, geafol, gebil “дань”, "налог".

аола – др.-англ. eolh “лось”

мэрди – др.-англ mǣrd(u) “слава”

хэсур – др.-англ. hǣs “лесная местноть”, ūr “богатство”

дэдул – др.-англ. dǣde "деятельный"

биргаа – др.-англ. biergan “стоить”

содор – др.-англ. seodu к sidu "обычай", “нрав”

судур – др.-англ. swæđorian “отходить”, “исчезать”.

уорэ – др.-англ weorn “множество”, “толпа”, "стая".

цинкир – др.-англ cynn “род”, "племя", cyre „выбор“, "избрание".

дулар – др.-англ dwolian “странствовать”, "кочевать".

самагир – др.-англ. sam- “полу-”, eagor “поток", море”.

Поскольку есть много других доказательств присутствия англосаксов на Дальнем Востоке, надо предполагать, что в Даурии их было мало и они со временем ассимилировались среди местного населения. Очевидно англосаксы, так же, как в Хазарии, в Даурии установили режим ксенократии и стали во главе отдельных родов, присвоив им свои имена. Их присутствие в этой стране может быть подтверждено генетическими исследованиями. Даже если англосаксов было мало, какие-то их гени должны сохраняться в потомках. Такие исследования делались китайскими учёными-генетиками. Они провели сравнительный анализ комбинации ДНК предполагаемых дауров со средними комбинациями современных народов, проживающих в этом регионе. Для анвлиза были взяты ДНК 56 дауров, 24 эвенка, 20 монголов и 105 северных китайцев. Результаты анализа показали, что ближайшие генетические параллели прослеживаются между киданями, даурами и представителями этнической группы бенжень из китайской провинции Юннань, считающих себя потомками киданей (там же. 2012, 19). Такие результаты анализа закономерны, но сравнение генетического материала дауров с европейским не делалось, потому что такая идея никому не пришла в голову.

Европейское просхождение дауров можно видеть в устройстве жилищ и образе жизни. Немного об этом пишут российские послы в Китай:

Живут они в домах, построенных из глины или земли и покрытых тонким камышом, как это делают и крестьяне во многих местах в Европе. Части стен изнутри побелены известью (Идес Избрвнт и Бранд Адам. 1067, 175).

Изучение топонимии Приамурья позволяет утверждать, что из Даурии какая-то часть англосаксов двинулась вниз по течению Амура. Они же дали этой реке свое название, если принять во внимание др.-англ. eam "дядя со стороны матери" и ūre "наш". Такое определение Амура сохранилось до нашего времени в выражении "Амур-батюшка", бытующего на Дальнем Востоке. По пути следования они основали следующие населенные пункты:

Чалдонка, поселок Могочинского района Забайкальского края, гора в Еврейской автономной области – др.-англ. ceald "холодный".

Магдагачи, посёлок городского типа в Амурской области – др.-англ. mæg "родственник", deag "подходящий", āc "дуб".

Тында, город в Амурской области – др.-англ. tind "верхушка, острие", tinde "растянутый".

Тыгда, село в Магдагачинском районе Амурской области – др.-англ. tigde "попечитель, сочувствующий".

Зея, лп Амура – др.-англ. sǣ "море", "озеро", "болото", ea "вода", "река". Зея по глубине, ширине и водостоку превосходит Амур в месте слияния рек.

Шадрино, село в Михайловском районе Амурской области – см. выше.

Бурея, лп Амура – др.-англ. beor "пиво", ea "вода", "река". Очевидно, река названа по цвету воды. Ср. Зея, аналогичные окончания свидетельствуют об общем происхождении названий.

Гасси, село и озеро в Нанайском районе Хабаровского края – др.-англ. hæs "лесистая местность", sæ "море".

Лидога, село в Нанайском районе Хабаровского края – др.-англ. lida "моряк", oga "страх, ужас".

Ухта, село в Ульчском районе Хабаровского края – др.-англ. uht(a) "сумерки".

Интересные свидетельства о присутствии англосаксов приводит в своей работе Г.Ф. Миллер. Он, ссылаясь на Абулгази, сообщает о существавонии на реке, которую далее связывает с Амуром, большого города:

Про реку Икран-Муран он рассказывает, что она очень большая и впадает в океан, недалеко от ее устья находится будто бы большой город Алакцин, название которого означает пестрый или пегий, так как у жителей города нет никаких других лошадей, кроме пегих. Этому городу подчинялось много других меньших городов. Вся местность там очень богата скотом, а лошади там обладают удивительной величиной и т. д. Кроме того, там имеются богатые серебряные рудники, и жители города не употребляют никаких других сосудов, кроме серебряных (Миллер Г.Ф. 1938, 176).

Приведенная цитата от оригинала 1750 года существенно не отличаетcя, но из примечаний к тексту ясно, что Миллер имел в виду весьма образованного хивинского хана Бахадура Абу аль-Гази (1603- 1663), главная работа которого "Родословная татар" была переведена на многие европейские языки. Транслитерация им названия города Алакцин отражает его оригинальное название, которое уверенно можно связывать с др.-англ. ȏleccung "лесть". Таким образом имеется достаточно доказательств тому, что англосаксы на Амуре были, но топонимия свидетельствует о их движении далее к океану:

Джаорэ, село на западном побережье Амурского лимана, вблизи впадения реки Джаорэ в лиман, и на одноименном мысе, Николаевский район, Хабаровский край – др.-англ. ġear "защита", ġeare, ġearwe "хороший, достаточный, действенный".

Нижнее Пронге, село на мысу Пронге в Николаевском районе Хабаровского края – др.-англ. prēon "шило, игла", происхождение которого, как и других родственных германских, слов считается неизвестным (Kluge Friedrich, Seebold Elmar, 1989, 542), могло быть дополнено др.-анг. –gē "область, местность". Мыс Пронге выдается в море наподобие иглы (см. на карте справа). Кое-где можно прочитать, что название мыса происходит от нивхского п’ро "мелкая корюшка", но мотивация такого названия и фонетическое соответствие сомнительны.

Справа: Мыс Пронге.

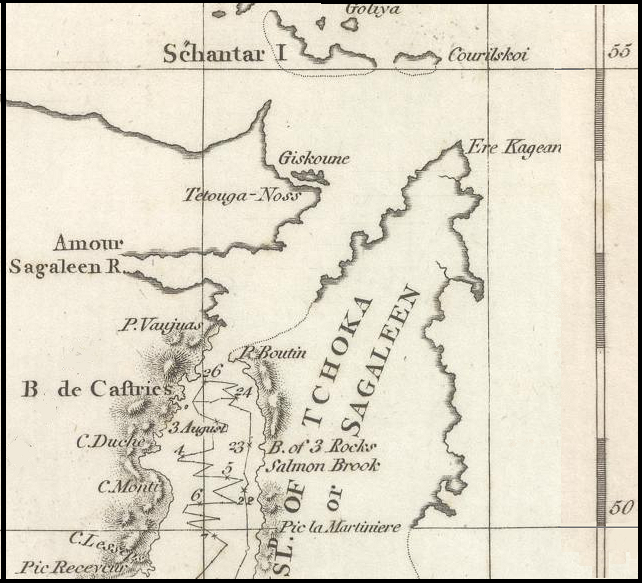

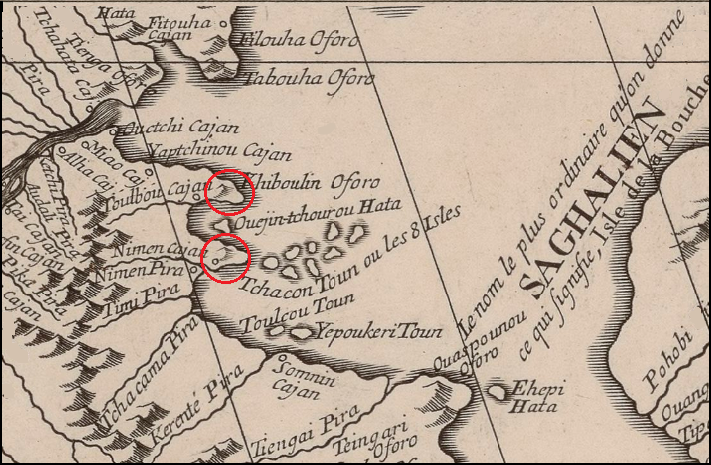

С другой стороны, в английском и французском языках имеется слово неясного происхождения prong "выступ, зубец", поэтому, скорее всего в основе названия мыса лежит именно это слово. Такое название могли дать английские или французские мореплаватели или миссионеры. Однако исследовавший Татарский пролив Лаперуз в 1787 г. дошел только до залива Де Кастри, расположеный в 175 км южнее мыса Пронге. На приведенной карте плавания Лаперуза (см. ниже) ни мыс Пронге, ни мыс Джаоре не обозначен, из чего следует, что эти названия были даны не им. Исследовавший в 1797 г. Татарский пролив Броутон подтвердил ошибочное мнение Лаперуза о том, что Сахалин является полуостровом.

Слева: Фрагмент карты "Путешествие Лаперуза через одноимённый пролив из Манилы в Авачинский залив". Фото из Википедии.

Кроме Лаперуза и Броутона до Невельского, открывшего пролив, названный его именем, в 1849 году, здесь никто не плавал. Крузенштерн, пытавшийся зайти в Татарский пролив с севера, до устья Амура не дошел. Что же касается деятельности миссионеров в Приморье и на Сахалине, то известна, в частности, так называемая их маньчжурская экспедиция в 1709-1710 гг.

Очевидно по их данным была составлена карта включенная в атлас французского картографа д'Анвилля (d'Anville Jean. 1737, 80). На этой карте имеется множество названий рек и населенных пунктов, но среди них нет ни Пронге, ни Джаоре, хотя несколько других сохранились до нашего времени почти в той же форме: Tabouha (Тебах), Pohobi (Погиби), Pilantou (Пильтун), Laha (Лах) и др.

Справа: Устье Амура Фрагмент карты д'Анвилля.

На карте д'Анвилля предполагаемые места мысов Пронге и Джаорэ отмечены красным цветом. Их приведенные названия того времени совершенно другие. Таким образом, названия Пронге и Джаорэ возникли позже, но их нивхское происхождение является весьма сомнительным. Вероятно, англосаксы пришли в Приморье уже после миссионеров и дали свои названия нескольким географическим объектам. Во время своего плавания Невельской впервые услышал названия Пронге и Джаоре от местных жителей. Весьма сомнительно, чтобы нивхи их могли произнести, но Невельской не сообщает, от кого именно он их услышал. В этом и состоит загадка.

На Сахалине также имеется несколько топонимов, которые можно расшифровать с помощью древнеанглийского языка:

Трамбаус, село в Александровск-Сахалинском районе – др.-англ. đrymm "множество", beaw (мн. beaws) "овод".

Танги, село в Александровск-Сахалинском районе – др.-англ. tang(e) "щипцы, клещи".

Мангидай, село в городском округе Александровск-Сахалинского района – др.-англ. mangian "торговать", dæġ, англ. day "день".

Ноглики, посёлок городского типа – др.-англ. nō "не, нет", glīg "удовольствие, радость".

Тунгор, село в Охинском городском округе Сахалинской области – др.-англ. đung "борец" (растение семейства лютиковых), ōra "берег".

Таким образом, имеются определенные свидетельства того, что англосаксы по Амуру дошли до Охотского моря. Общее количество англосаксонских топонимов в Приморье и на Сахалине довольно велико и поэтому англосаксы должны были составлять здесь значительную часть местного населения. Будучи людьми более высокой культуры, чем нивхи, англосаксы не могли раствориться среди них бесследно. Невельской и его люди должны были с ними встретиться. Почему же об этой встрече не осталось никаких сведений? Разгадка состоит в том, что Россия не могла допустить, чтобы сведения о европейцах, заселявших Дальний Восток до прихода русских, получили распространение. Открытие Невельского предоставило России возможность удобного выхода к Тихому океану по реке Амур. Значение такого выхода осознавалось царским правительством еще со времен Екатерины II, поэтому как только такая возможность появилась, Россия немедленно активизировала дипломатические усилия с намерением добиться согласия Китая на присоединии к ней Приамурья. Эти усилия завершились заключением Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров в пользу России. Но еще раньше началась Крымская война (1853-1856), в процессе которой англичане и французы предприняли попытку закрепиться на северо-западных берегах Тихого океана. Англо-французская эскадра подошла к Петропавловску-Камчатскому, но не смогла им овладеть. Тем не менее, опасаясь нового нападения, российское командование приняло решение эвакуировать гарнизон в устье Амура.

Можно предполагать, что признание Россией факта присутствия среди аборигенов Приморья племени, говорившего на неизвестном диалекте английского языка, могло дать основание Великобритании для претензий на овладение этой страной под предлогом защиты соотечественников. В таких условиях царское правительство сочло за лучшее все сведения об этом загадочном племени от мировой общественности утаить. В своих воспоминаниях Невельской о контактах с местным население южнее устья Амура умалчивает, а об обстоятельствах плавания вдоль мысов Пронге и Джаоре к проливу, названному его именем, пишет очень скупо (Невельской Геннадий Иванович. 1878). Всю документацию, полученную от Невельского, можно было засекретить, но невозможно бы было скрыть существование целого англосаксонского племени. Однако экспедиции Л.Я. Штернберга и В.К. Арсеньева по Уссурийскому краю и Сахалину в начале 20-го века никаких следов англосаксов не обнаружили, и это ставит под сомнение их присутствие на Дальнем Востоке вообще.

Тем не менее, имеется возможность объяснения полного исчезновения англосаксов на Дальнем Востоке следующим образом. Они могли легко смешаться с айнами, имеющими хорошо выраженные европеоидные черты и населявшими в небольшом количестве Приморье и Сахалин. Прежду чем окончательно ассимилироваться англосаксы должны были иметь контакт с каким-то из айнских племен, что могло отразиться в заимствованиях в айнский язык из древнеанглийского. Единого айнского языка не существует, айны говорят на разных диалектах, которых может быть больше десяти, и большинство из них совершенно не изучены. Основная масса айнов сейчас проживает в Японии, и именно там имеются наилучшие условия для изучения айнского языка. (см. работу Ч. М. Таксами и В. Д. Косарева "Кто вы айны?"). Однако впервые большой словарь айнского языка был издан в России (Добротворский М.М. 1875). А в настоящее время исследователь культуры и языка айнов В. Д. Косарев составил небольшой словарик айнского языка без указания источника, в котором айнским словам он приводит соответствия из индоевропейских языков, но сходство может иметь другие причины. Например, сходство айн. tu "два" – англ. two "два" связно с тем, что этот числительный в ностратических языках генетически происходит от местоимения второго лица единственного числа (см. К основам образования числительных в ностратических языках). Это может дать только повод считать айнский язык одним из ностратических. Есть и другие примеры совпадений слов из разных айнских диалектов со словами ностратических языков:

айн. kara "делать, творить", "собирать" – іран. kar- "делать, творить, производить";

айн. kimoro "гора" – чув. kamǎr čul "утес, глыба" (čul "камень"), башк. kömrö "горб"

айн. koba "схватить, владеть" – и.-е. kap- "хватать";

айн. kuikui "жевать" – и.-е. geu- "жевать";

айн. mat "женщина, девушка", mati "жена" – и.-е. mātér "мать";

айн. nana "мама, мамаша" – и.-е. nana, детское слово, напр. "мамуля".

айн. muus’ "муха" – и.-е. mu-, mus-, "муха";

айн. poy "маленький" – фин. poika, венг. fiú "мальчик" и др. ф.-у.;

айн. puste "легкие" – псл. pustъ "пустой";

айн. reden "веселый" – псл. radъ "радый";

айн. reki, rigi "борода" – иран. riš "борода";

айн. seuni "теплый" – фин sauna "парная баня";

айн. tetar "белый" – груз. tetra (თეთრი) "белый";

айн. trekutsi "горло" – гр. trákhēlos (τράχηλος,) "горло";

айн. tunni "дуб" – фин. tammi "дуб";

айн. uma "конь" – др.-тюрк. jaby "конь";

айн. uru "человек" – дh.-тюрк. er "иужчина".

Для нашей темы релевантны айнско-английские лексические совпадения. С этой целью словарик Косарева был сверен с материалами Добротворского и в результате таких совпадений было обнаружено немного:

айн. itaki "говорить", "язык" – англ. talk "говорить"; заимствование сомнительно, ибо в айнском языке есть достаточно слов этого корня;

айн. kik "бить" – англ. kick "ударять", "бить ногой" (происхождение неясно);

айн. patsyns “клещи” – англ. pinch “щипать", "прищепить”.

айн. poni "кость" (яп. fone "кость") – англ. bone "кость";

айн. pe/be "вещь", "вода" – англ. be "быть, существовать";

айн. se/sex "нары", "пол", "вообще седалище", "гнездо" – англ. set "класть", "сидеть";

айн. ru, ruu, tru "путь, дорога", "след" – англ. route "путь".

Такого количества совпадений недостаточно, чтобы говорить о влиянии англосаксов на айнский язык. Если же привлечь для сравнения древнеанглийский язык, то их число больше, чем вдвое, увеличивается:

айн. ara/ari "настоящий" – др.-англ. ār "честь, достоинство";

айн. seberi-beri "молодой медведь, медвежонок" – др.-англ. bera "медведь";

айн. kiru "переворотить, перевернуть" – др.-англ. cierran "переворачивать";

айн. okhtena "старшина" – др.-англ. eahtia “совет, обсуждение”.

айн. re/tre "три" – др.-англ. rie "три";

айн. re, riu "имя", "называть" – др.-англ. ræd "совет", "план", "приказ", "смысл";

айн. pet "река" – др.-англ. pytt "яма", "лужа", "источник"; ср. Припять;

айн. ranke "порознь, по частям" – др.-англ. hrung "перекладина", "спица";

айн. utura "рядом, вместе", uturu "промежуток" – др.-англ. ūtor – "по ту сторону";

айн. tanne "длинный" – д.-англ. tān "ветка, палка", teon "тянуть";

айн. chip "лодка" – д.-англ. scip "корабль, лодка";

айн. kotan "селение" – др.-англ. cot "хижина, хибара";

айн. met "среди" – др.-англ. miđđ "средний";

айн. siri "земля", "место" – др.-англ. sear "сухой";

айн. usiu "раб", "слуга" – др.-англ. űsse "наш".

В списке приведены 23 совпадения, но некоторые из них могут быть случайными, а другие могут иметь иное объяснение, чем прямое заимствование в айнский язык из языка англосаксов, который отличался не только от современного английского, но и от древнеанглийского. Тем не менее, даже несколько примеров явных заимствований, как свидетельство ассимиляции англосаксов среди айнов, дают объяснение полному их исчезновению на Дальнем Востоке, поскольку присутствие там англосаксов имеет достаточные доказательства. М.М. Добротворский в свое время никаких фактов свидетельствующих об англосаксах на Сахалине не заметил, поэтому их полная ассимиляция должна была закончиться задолго до середины 19-го в.

Группа айнов.1904 г.

На приведенной выше фотографии группы айнов неизвестного происхождения хорошо видно, что некоторые из них имеют явно европейский облик без каких-либо монголоидных признаков, которые наблюдаются у многих айнов как результат длительного сосуществования по соседству с народами монголоидной расы.

В настоящее время в России проживает несколько сотен айнов и часть из них в определенной степени владеет родным языком. Тщательное изучение языка может помочь восстановить конечную судьбу англосаксов. Но для этого нужно поверить, что они на Дальнем Востоке действительно пребывали.

Поиск маньчжурско- англияскийх соответствий: гїямун. хаппар – хапать, тала – долина, равина, але талганъ – поверхность.

В развитие темы см. Англосаксы в судьбе Чингисхана.